Aos 17 anos, grávida pela primeira vez, Henriqueta, uma adolescente preta, entrou em trabalho de parto, mas saiu de mãos vazias da Maternidade da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Segundo relato do médico catedrático da obstetrícia que supervisionara o atendimento, muitos alunos haviam apalpado e mexido na parturiente até conseguirem deixar o bebê em posição adequada ao parto. O desfecho da gestação, naquele 26 de abril de 1884, foi um “feto do sexo feminino” em “estado de morte real”.

Para a ciência racialista em voga à época no país, mulheres como Henriqueta eram menos sensíveis à dor, por isso, resistentes às mais violentas intervenções médicas, revela dissertação defendida na Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz). O estudo evidencia um processo histórico importante para a compreensão das cientificamente inegáveis desigualdades raciais em saúde no Brasil, onde mulheres de cor preta e parda têm piores indicadores de pré-natal e parto quando comparadas às brancas, mesmo em situação de equiparação socioeconômica, de acordo com estudo da Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz), divulgado em 2017.

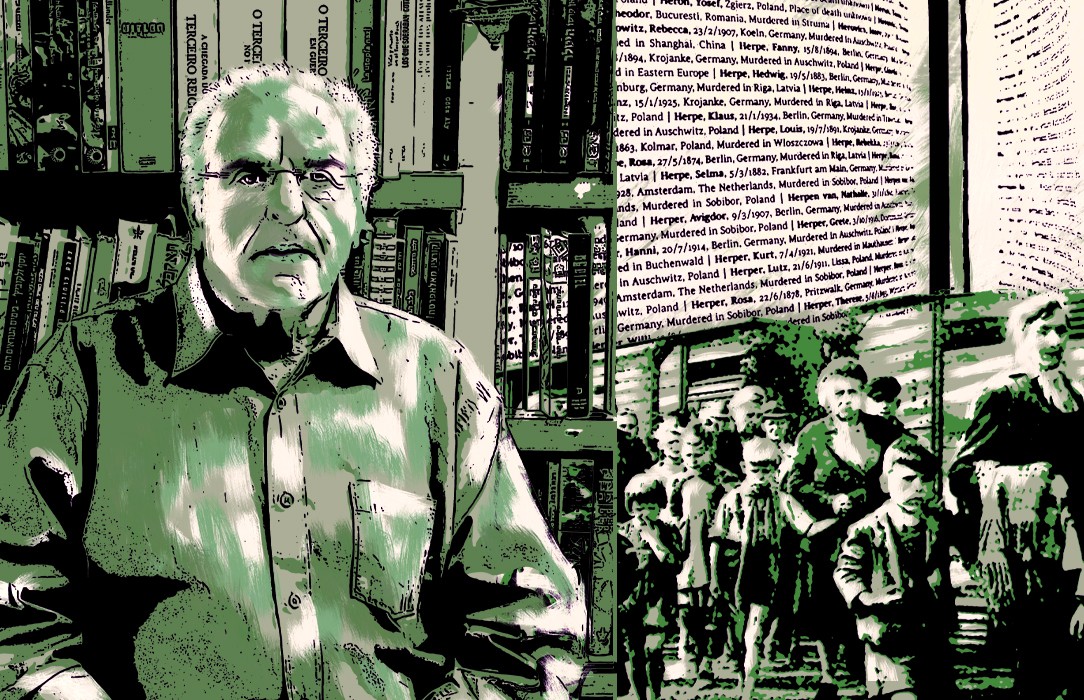

A dissertação de Letícia Mattos, agora doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde da COC/Fiocruz, foca nos discursos disseminados por médicos no Brasil do século 19, em diferentes fontes: periódicos, tratados e ensaios médicos e teses defendidas na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Eles contribuíram para a produção e difusão de imagens sobre as mulheres escravizadas, como a de que seriam mais resistentes à dor, estimulando abordagens que as animalizavam e as inferiorizavam, embora vozes dissonantes também se fizessem ouvir. À época, estudantes de medicina e médicos eram os principais interlocutores quando se tratava dos assuntos da maternidade.

Iniciado em 1871, ano da promulgação da Lei do Ventre Livre, e concluído em 1888, quando a Lei Áurea aboliu a escravidão, o período do estudo foi marcado por grande efervescência no cenário político e social do país. Teorias raciais na América Latina ganharam ênfase, propalando a ideia de que uma sociedade composta por africanos seria um entrave ao sonho de transformar o Brasil em uma nação dita civilizada. Ao mesmo tempo, ideias abolicionistas estavam em circulação, insufladas por movimentos globais e locais que passaram a questionar a legitimidade da escravidão.

Para analisar a realidade das cativas, Letícia investigou a articulação entre questões de gênero e de raça, associadas à condição jurídica que as tornavam livres ou escravizadas, “fatores que estão presentes, a todo momento, na prática médica obstétrica do fim do século 19” e que, segundo ela, “influenciaram de maneira ostensiva” a vida das mulheres pretas, resultando em experiências diversas das vivenciadas por mulheres brancas.

Discursos ambíguos: “embrutecidas pela raça” e “mães cuidadosas”

Naquele contexto, em meio aos estudos sobre sociedades prósperas ou incivilizadas, a maternidade adquire um valor social, pois, através dela, seria possível fazer o Brasil crescer como um país civilizado. Ganharam então ênfase preceitos médico-higiênicos, focados nas mulheres brancas. Enquanto isso, com as discussões sobre a Lei do Ventre Livre, a maternidade das mulheres cativas virou assunto nas ruas, nos tribunais, nos espaços políticos, até se tornar um direito, em 28 de setembro de 1871, quando filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir dali seriam considerados livres. O debate serviu de incentivo à elaboração das políticas de emancipação e ao movimento abolicionista, mas legislação não foi seguida à risca…

Segundo a historiadora, os médicos criaram imagens ambíguas sobre as mulheres escravizadas. Ao mesmo tempo em que elas eram representadas como “embrutecidas pela raça, incivilizadas e sem amor, eram identificadas como mães cuidadosas e sofredoras, a partir de retóricas de gênero e maternidade, normalmente delegadas às mulheres brancas”. Nas teses da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Letícia também encontrou opiniões médicas que “configuram denúncias acerca das tentativas dos senhores de se livrarem dos filhos de suas escravizadas, seja por meio da roda dos expostos; da negligência com os cuidados básicos de assistência; do afastamento da mãe e dos filhos e até mesmo o incentivo ao aborto”.

A marca da ambivalência encontrada nos discursos médicos estava presente na sociedade da época, observa Letícia, que, ao mesmo tempo que “condenava o escravismo a partir de discursos que humanizavam as pessoas escravizadas, também utilizava justificativas racistas para demonstrar o atraso gerado pela presença negra no país”. A ambiguidade do discurso médico, acrescenta a historiadora, faz parte de um contexto escravista que, paulatinamente, passa a incorporar práticas e discursos humanitários, sem abrir mão do racismo.

Durante o estudo, chamou a atenção de Letícia a “grande presença de mulheres escravizadas e empobrecidas tratadas como ‘cobaias’ em enfermarias de parto dos hospitais, onde a dimensão da dor que elas sofriam era desconsiderada”. Na época, médicos e estudantes de medicina praticavam seus estudos sobre obstetrícia e ginecologia nesses espaços, onde mulheres dos mais altos níveis socioeconômicos não pisavam, pois davam à luz em casa.

“Nessas enfermarias, foram desenvolvidos estudos sobre os corpos dessas mulheres socialmente mais vulnerabilizadas, sendo realizados também estudos que verificavam as diferenças entre os partos em mulheres brancas e negras. A partir de teorias raciais desenvolvidas na Europa, as mulheres negras foram consideradas como menos sensíveis a dor e as contrações uterinas por conta de sua raça, considerada ‘inferior’ e mais próxima aos animais”, relata Letícia, que, durante a dissertação, encontrou relatos de casos de práticas médicas agressivas.

Estudos buscam dar visibilidade à mulher cativa como sujeito histórico

Até 1970, a mulher cativa era inviabilizada como sujeito histórico. Segundo Letícia, surgia nos estudos das ciências sociais e na história no Brasil como “coadjuvante de uma história predominantemente masculina, na qual eram narradas como meros objetos de seus senhores”. Um apagamento presente também nos discursos médicos do século 19, acrescenta ela, que no doutorado buscar aprofundar investigações sobre a relação entre maternidade, escravidão e medicina, tema que considera “tarefa necessária”. “A persistência do racismo e das desigualdades sociais e de gênero na atualidade tornam relatos do século 19 extremamente atuais e alarmantes”, avalia.

Apesar de as teorias raciais terem sido invalidadas no pós-guerra, o racismo está presente com diferentes roupagens, de acordo com a sociedade na qual se insere, diz a historiadora. “A presença do racismo e de inúmeras desigualdades na assistência ao parto é um aspecto que permaneceu latente, mas que, aos poucos, tem sido evidenciada nos estudos históricos e das ciências sociais. Grandes trabalhos sobre maternidade, como ‘A cor da dor’, adotaram a perspectiva de raça como um dos marcadores de análise e revelaram práticas recorrentes de exclusão de mulheres negras e pardas no sistema de saúde brasileiro”.

Publicado em 2017, o estudo “A cor da dor: iniquidades raciais na atenção pré-natal e ao parto no Brasil” buscou saber se percepções falsas sobre mulheres pretas, sem qualquer sustentação científica, como a menor sensibilidade à dor, resultava em pior atendimento durante a gestação e o parto. Os dados analisados foram coletados durante a pesquisa “Nascer no Brasil: pesquisa nacional sobre parto e nascimento”, estudo de base populacional com entrevista e avaliação de prontuários médicos de 23.894 mulheres coletados entre 2011 e 2012.

Próxima Nascer no Brasil vai trazer novos dados sobre equidade racial

“A fala era que pretas eram boas parideiras, eram mais fortes”, diz Silvana Granado, doutora em saúde pública, integrante da equipe de pesquisadores da Ensp que realizou a pesquisa “Nascer no Brasil” e também o estudo “A cor a dor”. Atualmente em trabalho de campo da segunda edição da “Nascer no Brasil”, que deve ser finalizada até meados do ano que vem, ela torce para que a nova investigação revele um cenário melhor, apesar do grande retrocesso nas políticas públicas de saúde e de equidade racial ocorrido ao longo dos últimos quatro anos.

Na opinião de Silvana, que pesquisa sobre assistência ao parto/aborto e nascimento, análises de dados sobre raça e saúde têm sido mais frequentes no país. Avalia também que estudos históricos sobre o tema, como a dissertação de Letícia, são importantes e necessários para a compreensão da realidade atual e podem, por exemplo, avaliar se e o quanto as mudanças na legislação tem inferido no cenário da desigualdade racial no país.

“Muitas políticas foram instituídas mais recentemente, como a inserção da cor da pele nos sistemas de informação oficiais e em diversos outros formulários, nas área de educação, trabalho e saúde. Isso facilita a análise com dados secundários, por exemplo. Na saúde pública, a grande maioria dos estudos com entrevistas inclui a cor da pele autorreferida nos questionários. A existência de racismo era conhecida por todos, embora velada, mas não tínhamos instrumentos para poder expor, o assunto não era discutido. Tem sido muito importante trazer esse tema à tona”.

Entre sugestões citadas no estudo “A cor da dor” para a sociedade lidar com o racismo na saúde, há a inclusão do item equidade racial na atenção à saúde como indicador de qualidade dos serviços para acreditação hospitalar, método de avaliação dos serviços de saúde que busca certificar a qualidade do serviço prestado e a segurança do paciente. No processo, vários critérios são analisados. “Não pode haver diferença de tratamento por qualquer característica da população, seja por cor da pele, idade ou classe social”, enfatiza Silvana.